Vol.11

企業の成長のカギとなる中堅社員に求められる力とは?その2「自己マネジメント力」

はじめに

近年、ビジネス環境は急速に変化しています。IT技術の進化、市場のグローバル化、価値観の多様化など、組織を取り巻く状況は複雑になっています。こうした変化の中で、特に中堅社員には、主体的に行動し、自ら成長を促す力が求められています。

▼前回のコラムでは「リーダーシップ」についてお話しました。

本コラムでは、中堅社員に不可欠な「自己マネジメント力」に焦点を当て、その定義や向上方法、組織全体への影響について解説します。

自己マネジメント力とは

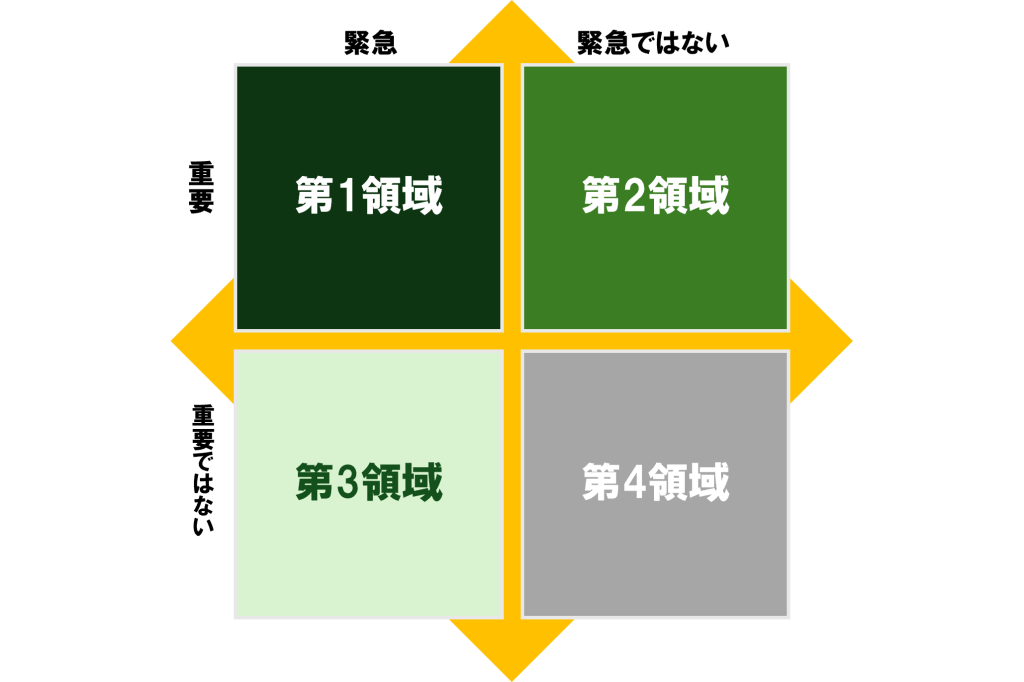

自己マネジメント力とは、「目標達成のために、自分の行動・感情・時間を意識的にコントロールする力」です。特に「時間管理」は自己マネジメントの中核を成します。その効果的な手法として知られるのが「緊急度と重要度のマトリクス(エイゼンハワーマトリクス)」です。

自己マネジメント力を高めるカギ:エイゼンハワーマトリクスの「第2領域」

エイゼンハワーマトリクスは、業務の優先順位を整理するためのフレームワークで、タスクを「緊急度×重要度」の2軸で分類します。

第1領域:緊急×重要

すぐに対応しなければならない業務・活動です。例えば、締め切りの迫った仕事や突発的なクレーム対応、緊急の問題解決などが該当します。

第2領域:緊急ではない×重要

日々の忙しさに埋もれがちですが、実は最も優先すべき領域です。この領域に時間を投資することで、第1領域(緊急×重要)の業務を減らし、将来的な負担を軽減できます。

例えば、スキルアップ、計画的な目標達成、業務改善、職場での人間関係づくり、健康管理などが含まれます。

第3領域:緊急×重要でない

即時対応を求められるものの、実際には重要度が低い活動です。例えば、成果につながらない会議や突然の電話応対などが挙げられます。できるだけ任せるか、簡素化して極力時間をかけないことが大切です。

第4領域:緊急ではない×重要ではない

時間を浪費する活動です。例えば、目的のないネットサーフィンや、ダラダラとテレビを見続けることなどが該当します。

多くの人は第1領域(緊急×重要)に追われると疲れ、第4領域(無駄な時間)でリフレッシュしようとしがちです。

例えば、

● 突発的な仕事に追われ、帰宅後はスマホをぼんやり眺めるだけ

● 重要な計画やスキルアップのための時間を確保できず、日々の業務に流される

これを「1・4生活」と言います。この状態が続くと、目の前の業務に追われるばかりで、スキルアップの機会を失い、成長が鈍化してしまいます。では、どうすれば抜け出せるのでしょうか?

では、第2領域(緊急ではないが重要なこと)の時間を確保し、自己マネジメント力を高めるにはどうすれば良いのでしょうか。

自己マネジメント力を高めるために必要なこと

第2領域を確保するには、次の3つがカギとなります。

▼目的意識を持つ(目的を明確にする)

「何のためにこの活動をするのか」を明確にし、長期的に重要なことに時間を投資する。

▼自責思考を持つ(言い訳せず解決策を考える)

「時間がない」「環境が悪い」など環境や状況のせいにせず、「どうすればできるか」を考える。

▼高い主体性を持つ(指示待ちではなく自ら行動する)

「指示を待つ」のではなく、自ら行動を選択し実行する。

これらを意識し、日々の業務や生活の中で「第2領域」を優先する仕組みを作ることが、自己マネジメント力の向上につながります。

第2領域を確保するための実践例

● 1日の終わりに翌日取り組むタスクを決める

● 週に1回、業務改善のアイデアを考える時間を確保する

● 月に1回、チームのフィードバックをもとに業務フローを見直す

● 毎週1時間、資格取得のための勉強をする

● 毎日1時間、健康管理のためにウォーキングをする

自己マネジメント力がもたらす成果

自己マネジメント力を高めることで、

● 業務効率の向上

● ストレスの軽減

● リーダーシップの発揮

といったメリットが得られます。

自己マネジメント力を高めることで、自ら行動し、周囲を巻き込む力が身につきます。それこそがリーダーシップの基盤となるのです。

まとめ

本コラムでは、中堅社員に求められる「自己マネジメント力」について解説しました。

● 自己マネジメント力とは「自分自身を管理し、行動・感情・時間をコントロールする力」

● 第2領域(緊急ではないが重要なこと)の時間を確保することが重要

● 目的意識・自責思考・主体性を持つことがカギ

● 実践例と得られる成果

『忙しい!時間が足りない…』と感じる方こそ、第2領域に時間を投資することが大切です。まずは1日10分から、第2領域の時間を確保してみましょう。小さな習慣が、大きな変化を生み出します。

実践的な方法を学びたい方はこちら(中堅社員向け公開講座) >>>